5月7日、政府は東京、大阪など4都府県に発令中の緊急事態宣言の延長と、対象に愛知、福岡両県を追加することを決定した。この決定を受けて、翌8日にテレビ出演した西村経済再生相は、「緊急事態宣言下の新型コロナウイルス対策として、平日の出勤者数を減少させることが重要」との考えを示した。その際に大臣が述べた「大企業には(出勤者数を)どれだけ減らしているか開示を求める」との発言が話題になっている。

テレワークが可能な業態や会社なら、人流を減らすためにも積極的にテレワークを活用できることが望ましいし、政府からの要請とあれば、ようやく重い腰を上げようとする経営者も出てくることだろう。一方で、「国会議員や霞が関は全然テレワークになっていないのに、どの口がいうのか」「まずは自分たちがテレワークをキッチリ実践して、実績を開示してから要請すればいいのでは」といった政府側の棚上げを批判する声も多かったようだ。

確かに、民間企業に対して「テレワークによる出勤者7割減」を推奨していながら、国会と霞が関のテレワーク移行は、その前提となるデジタル化対応も含めて遅々として進んでいないのが現状だ。以前の記事(「テレワーク7割」どころか、紙業務・サービス残業が横行の霞が関官僚 「与野党合意」で民間企業の模範となれるか?)で「国会議員による質問通告が官僚の長時間労働の元凶だ」と採り上げたが、対面でのコミュニケーションにこだわり、デジタル対応できていない議員の存在と現在の国会運営の在り方が、官僚のテレワークを阻み、彼らに長時間労働を強いる原因になっている。

ネガティブな影響は官僚の労働環境にとどまらない。彼らが長時間労働を強いられることによって、1国会あたり残業代が約100億円と、終電以降の帰宅に伴うタクシー代22億円にものぼる国民の血税が無駄になっているのだ。

ちまたでは、テレワークできるにもかかわらず、出社の姿勢を崩さない企業も散見される。こうした事態がみられるのは、政府と国会議員がテレワークを徹底できておらず、範を示せていない点にも一因があるはずだ。

関連記事

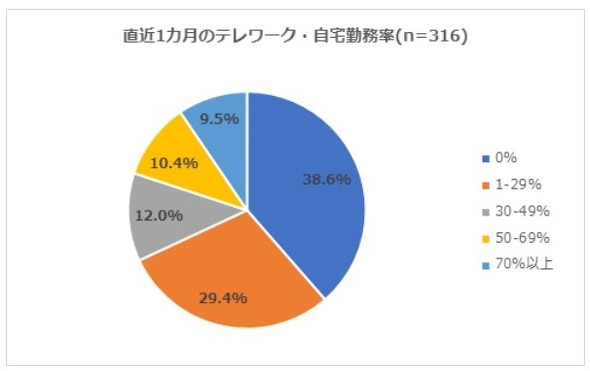

民間企業のワーク・ライフバランス社が現役の国家公務員を対象に行った実態調査(「2021年 コロナ禍における中央省庁の残業代支払い実態調査」 調査期間:2021年3月16日〜4月5日)によると、「テレワークを全くしていない」との回答が38.6%と約4割。そして「テレワーク非推奨、もしくは禁止されている」との回答も35.4%にのぼり、政府が国民に求めているのと同じレベルである「70%以上」という回答はわずか9.5%にすぎないという惨憺たる状況であった。

また、脆弱なオンライン環境や、省庁間でオンライン会議システムがバラバラな状況など、デジタル化についても遅れており、中央官庁においてはテレワーク実施どころか、オンライン化に至る風土や機器、回線などがそもそも全く整っていない現状が明らかになっている。関係者の具体的なコメントを見てみよう。

- 「幹部がテレワークをせず、テレワークは楽だという風潮がいまだにある。出勤組が大きな負担を被っている」(財務省 20代)

- 「テレワークが自分の希望で行うという建付のため、通信費や光熱費が自己負担となっている。特に電話代は多い月で1万円弱業務使用でかかったが、自己負担したことに憤りを感じている」(内閣官房 30代)

- 「管理職の中には、テレワークは仕事をしていないのと同じことだと声を大にして言う者もおり、テレワークが全く進んでいない。端末が足りなくても、部分的にテレワークを導入し、より高い成果を上げるための試行錯誤を行わなければ、テレワークは進まないだろうと感じる」(防衛省 20代)

- 「先日某社の学校用PCが4GBで低すぎると話題になっていたが、役所がそもそも4GB。ファイルが毎日大量に送られてきて、ファイルの開閉に就業時間の1割を割いている。通信環境もあまり良くない。メモリと通信環境の改善が必要。Skype会議の主催権限も課で数名な上、遅延が多く使いにくい」(農林水産省 20代)

また、先ほど紹介したように、デジタル対応できていない議員の存在が、官僚のテレワークを阻んでいる原因にもなっている様子が垣間見える。

- 「国会議員関係でテレワークもできません。問取*1やレク*2など」(厚生労働省 40代)

- 「質問通告があれば、テレワークを即終了し、登庁せざるを得ず煩雑な側面があった」(環境省 30代)

*1「問取」:省庁が所管する施策に関連した、国会議員の問題意識や質問の趣旨を聞き取ること

*2「レク」:所管業務について外部関係者や国会議員に説明したり、意見交換したりすること

本年1月には、衆院議院運営委員会理事会において、官僚による国会議員への質問取りについて、対面形式をできる限り自粛すると与野党間で合意している。質問通告自体も2日前までというルールで運営していれば、オンライン化と相まって、官僚の長時間労働は多少なりとも軽減されているはずなのだが、なかなかどうしてそうなっていない。

もちろん、この1年でポジティブな変化が起きていることも確かだ。同社が20年6〜7月にかけて行った同様の調査結果と今回の結果を比較すると、「オンラインで議員レクができる」と答えた人は「17%」から「67%」へ、また「議員とのやりとりがFAXではなくメールなどになった」は「14%」から「69%」へとそれぞれ急伸しており、コロナ禍において国会運営でも多少はリモート化が進んだ様子が見てとれる。

「大臣レクのオンライン化・ペーパーレス化」に関する省庁別の進捗(しんちょく)を見てみると、前回調査時にも上位であった「環境省」と「経済産業省」は今回調査でも引き続き上位であり、オンライン化・ペーパーレス化が組織文化として定着しつつあるといえよう。また、前回調査時には対応状況がワーストに位置していた「防衛省」と「法務省」が今回は上位に来ており、改善傾向にあることが明らかだ。

環境省の40代は「大臣レクはオンラインが当たり前。対面にしたのは、訪問されるお客さまへの送迎・応接や、機材の設営が必要になった場合だけ」とコメントしている。

関連記事

一方で、この変化には省庁や党派、議員の年代によって偏りがあることもまた明らかになっている。デジタル化が進んでおらず、いまだに対面でのやりとりを求められる省庁として意見が出たのは次の通りだ。

- 「大臣レクは全て対面。そのための幹部室も全て対面。管理職はそれに対して何の違和感も抱いていないように思う」(財務省 20代)

- 「紙資料の部数や、資料のセット方式に無駄がありすぎる。大臣の分の資料はともかく、秘書官や大臣室の資料はペーパーレスで良いはずなのに、常に数十部のコピーがいるのは理解できない。資料のインデックスの付け方一つとっても、深夜に高い残業代かけてすることではないのに、やたらと付け方のルールが厳しく時間の無駄。こんなことをしに官僚なったのではないだろうなと思うし、若手が辞めたくなるのは理解できる」(国土交通省 40代)

- 「出向者から聞いたが西村コロナ担当大臣は絶対に紙での説明を求めるため、ペーパーレス化が不可能といっていた。記者会見で言っていることとやっていることが違うといっていた」(防衛省 30代)

- 「一度もオンラインやリモートはなく、秘書官も朝6時から対面レクを平気で入れる。家族に急に無理を言って、保育園などの対応を代わってもらう羽目になり、家族不和にもつながった」(厚労省 30代)

デジタル化に積極的/消極的な政党は?

「リモート対応やペーパーレス等デジタル化に積極的に対応している国会議員の所属政党」としては、「日本維新の会」と「国民民主党」が共通して「党としてオンラインに積極的」「比較的リモート対応や電話レクが多い」との意見が見られた。

そして現役官僚から、「質問通告時間が遅い」「デジタル対応が遅れている」双方の項目で名前が挙がった不名誉な党がある。それは「立憲民主党」と「共産党」だ。

<立憲民主党へのコメント>

- 「通告を一度した後、何度も差し替え、時には前日午後10時や、休日など、非常識な時間に行うことも多い」(内閣官房)

- 「定時以降になっても通告すら分からないまま、最後に出された要旨は、要旨対応問い合わせ不可、要求大臣は全大臣。質問項目は〈内外の諸情勢について〉のみ」(経済産業省)

- 「対面でのレクを求められ、実施したのち、その日のうちに宿題返しを紙媒体で行い、対面で再レクを求められた」(厚生労働省)

<共産党へのコメント>

- 「午後10時を超えても通告を出さず、全省庁が待機させられた」(文部科学省)

- 「レク要求で求めていた資料を出さない限り通告を出さないなど、通告を役所との取引に使っている」(国土交通省)

- 「国家公務員も労働者であることに配慮してほしい」(環境省)

アンケートには、「質問通告は2日前」のルールを守れておらず、リモート対応やペーパーレスなど、デジタル化にも対応できていない議員名を挙げてもらう設問があった。結果として回答が寄せられた議員名はワーク・ライフバランス社のリリースには明記されていないが、一部メディアには個別開示されたため、筆者はその情報を基に、得票数の多い議員複数名に対して取材を行った。

関連記事

取材対象者は、現役官僚から名前が多く挙がっていた、森ゆうこ、小西ひろゆき、蓮舫、福山哲郎、枝野幸男(以上立憲民主党)、塩川鉄也、山添拓(以上共産党)の各議員だ。

取材依頼書の文面は個別議員によって異なるが、おおむね次のような趣旨のものを送付。回答期限を5営業日後の正午に設定して返答を待った。

- 官僚の長時間労働を招いている理由として「国会議員の質問通告時間の遅さ」と、「国会議員や省庁幹部のアナログさ」が指摘されている

- 民間企業による国家公務員の労働実態調査において、「質問通告2日前のルールを守っていない政党、国会議員名」を具体的に挙げる設問があり、貴殿には多数の得票があり、官僚が対応に苦慮している様子である

- 質問通告が遅くなってしまうことに関して、何か特段の事情があるのか

- 質問通告について、既に与野党間のルールとして「審議の2日前の昼までに出す」ことが決められているが、ルール違反である自覚はあるのか

- 「国会議員が質問通告を2日前に終え、基本的なデジタルツールの使い方を覚えて対応するだけで、年間248億円もの財源確保につながる」と試算されている。貴殿の行動が国民の血税の無駄使いにならないようにするためにも、改善に向けてとられている対策などがあれば教示いただきたい

結果的に、期限までに回答があったのは山添議員と蓮舫議員、期限後に福山議員の計3名のみで、他議員からは一切の返答がなかった。回答全文は次の通りだ。

山添議員からは「2日前の通告自体に合理性がない」、福山議員も「2日前ルールが実際のルールとして確立している状況ではない」との見解が示された。

2日前ルールを守れない理由の一つは、国会の開催日程が2日前の段階で決まっていない点にある。開催するか否か、与野党の国会対策委員会の議員による折衝、いわゆる「日程闘争」が、ギリギリの前日までずれ込んで議論されるという悪い慣習が背景にあるのだ。

しかし、当該折衝を2日よりも前に必ず終えて日程を決められれば、野党は十分な余裕を持って質問を考え、期日前に「質の高い質問」をすることができるし、与党は官僚を残業させることなく、「質の高い答弁」を用意することができるはずだ。何より年間200億円超にものぼる国民の血税を無駄にすることもなくなる。実際この問題は、アンケート回答でも言及されていた。

「個別の議員の方々からの配慮を感じるようになっている一方で、結局のところ、委員会の日程が権力闘争の具となっているために、改善の効果は抑制されている。与野党間での調整による日程決定が直前では、個別の議員の方々も2日前通告を実現できないのではないか」(国土交通省 30代)

民間企業における働き方改革では、会議開催の調整は真っ先に「削減したい時間」に上がる。「本来出すべき価値」を出すべく、時間の使い方を変える努力をしているのに、どれだけの時間が国会や霞が関では空費されているのだろうか。

政府や地方自治体からは「テレワークによる出勤7割減」とのメッセージが繰り返し発信されている。とはいえテレワークが全てではないし、国会と霞が関だけの問題ではない。その土台となるデジタル化を進めなくては、今般のコロナのような感染症や、今後いつ発生するか予測できない天災を乗り越えることは難しくなるだろう。だからこそ逆に前向きに捉え、ここで一気に社会や経済の構造を変えていく機会としたいものだ。

当連載著者・新田龍氏の新刊「問題社員の正しい辞めさせ方」が出ました!

予約受付時点からAmazon新着ランキング1位を記録した最新刊「問題社員の正しい辞めさせ方」が好評発売中です。

度重なる遅刻や欠勤、協調性欠如、職場外でのトラブル――。組織の秩序を乱し、周囲が対応に苦慮する問題社員は常に存在します。一方で労働者の権利意識も高まり、問題社員への初期対応を誤ったため、労働紛争や風評被害など、重大なトラブルに発展するケースも少なくありません。

本書では、トラブル対応と企業防衛の専門家と、労務問題対応を専門とする社労士がタッグを組み、実際に発生したトラブル事例を用いて、ケース別の実践的な対処法と予防法を詳しくお伝えします。

「不当に解雇する方法を説くものではなく、問題社員への注意の仕方やコミュニケーションの取り方、チーム全体で適切な指導をおこなう方法を解説するものです。本書内容を実践頂き、真面目に働く人が活躍でき正当に評価される、真っ当な職場環境を実現して頂けることを願っております」(新田氏)

著者プロフィール・新田龍(にったりょう)

働き方改革総合研究所株式会社 代表取締役/ブラック企業アナリスト

早稲田大学卒業後、複数の上場企業で事業企画、営業管理職、コンサルタント、人事採用担当職などを歴任。2007年、働き方改革総合研究所株式会社設立。労働環境改善による企業価値向上のコンサルティングと、ブラック企業/ブラック社員関連のトラブル解決を手掛ける。またTV、新聞など各種メディアでもコメント。著書に「ワタミの失敗〜『善意の会社』がブラック企業と呼ばれた構造」(KADOKAWA)他多数。

関連記事

からの記事と詳細 ( 官僚アンケートで発覚 未だに「残念すぎる」霞が関の働き方と、改革を阻むカベ - ITmedia )

https://ift.tt/3hyvjl2

No comments:

Post a Comment